経済ニュースなどでインフレ・デフレが出てきた時に即意味がわかるくらいに、インフレ・デフレについて大まかに解説します!

例えば、念願のカフェをOPENしたとします。

OPEN時は、カフェラテ一杯の値段は500円でした。

インフレ

このカフェラテが、インフレになるとこうなります。

インフレとは「ものが値上がりした事実」そのものです。

なぜ値上がりしたのか?

その原因として、一般的には「商品価値が認められた・皆が経済的に潤っている等の理由で値上げしても購入されるから」ということが挙げられます。

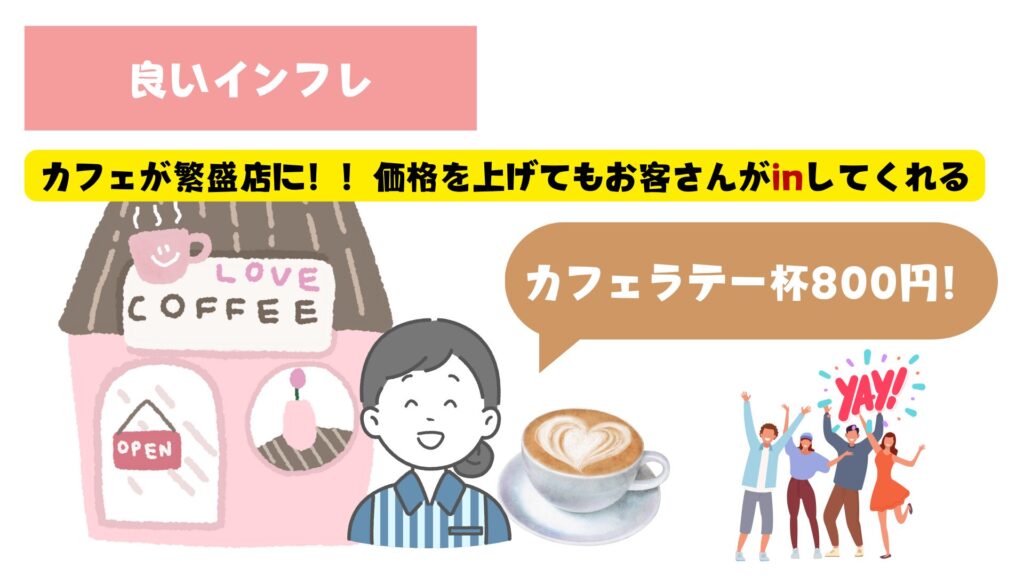

皆がイメージしやすいインフレ像です。

カフェが繁盛して、値上げしてもお客さんがイン!してくれるのがインフレ。

カフェは稼いだお金で更にお店に投資したり、店員を増やしたり、旅行に行ったりすることで経済が循環していきます。

しかし、これは理想的な良いインフレのパターンです。

インフレとは「ものが値上がりした事実」そのものなので、こうはいかない場合もあります。

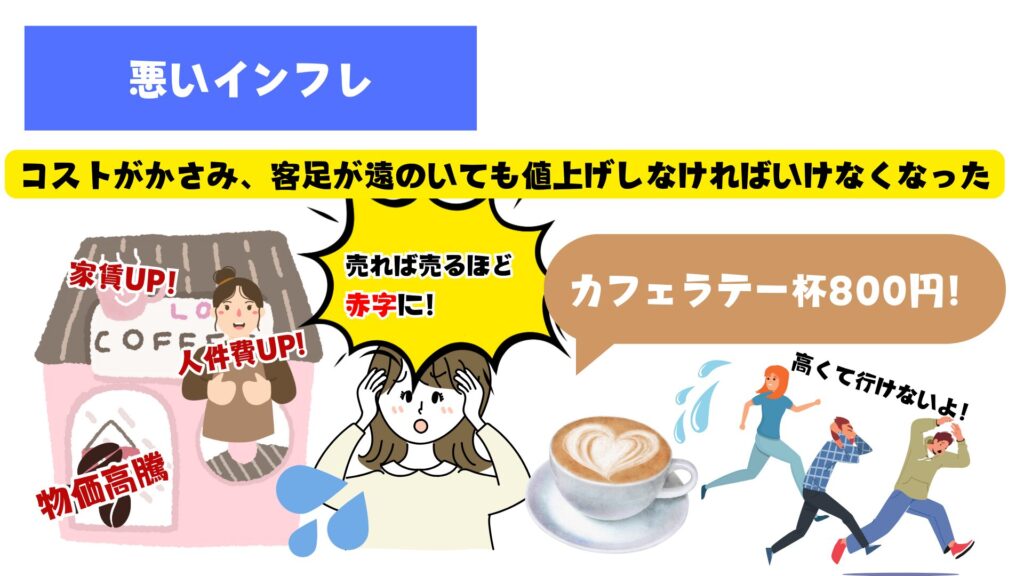

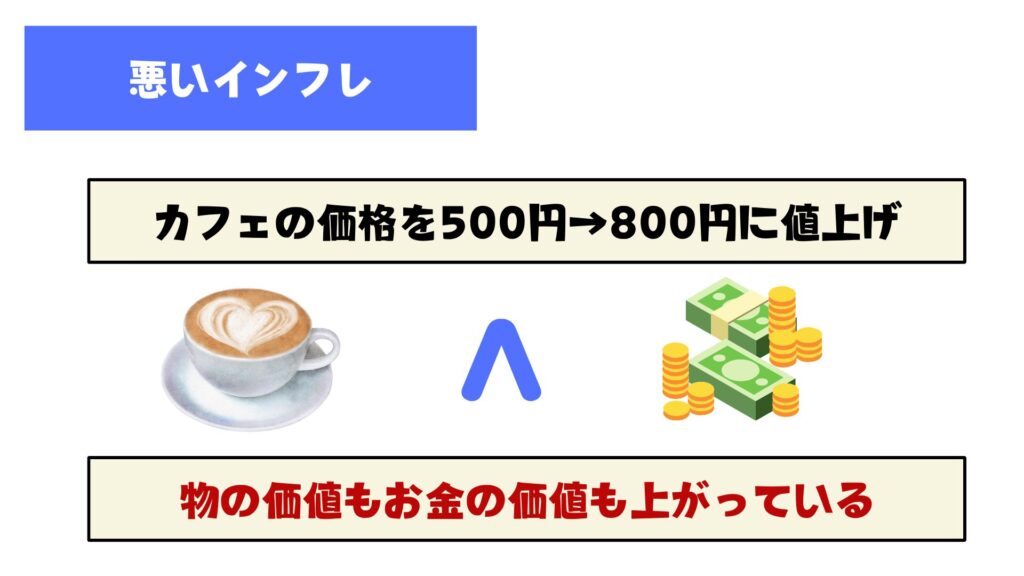

同じインフレでも悪いインフレのパターンです。

商売がうまくいっているから値上げするのではなく、コストがかかりすぎて値上げしないとお店が続けられない状態に追い込まれています。

2024年は米の値段が一気に3倍になりましたが、それに伴いご飯を提供する飲食店も値上げする・量を減らすなど工夫をせざるを得なくなりました。

それによってお客様が減ってしまったとしても、売れば売るほど赤字の状態では営業できません。

この状態でも、インフレは「ものが値上がりした事実」なのでインフレです。

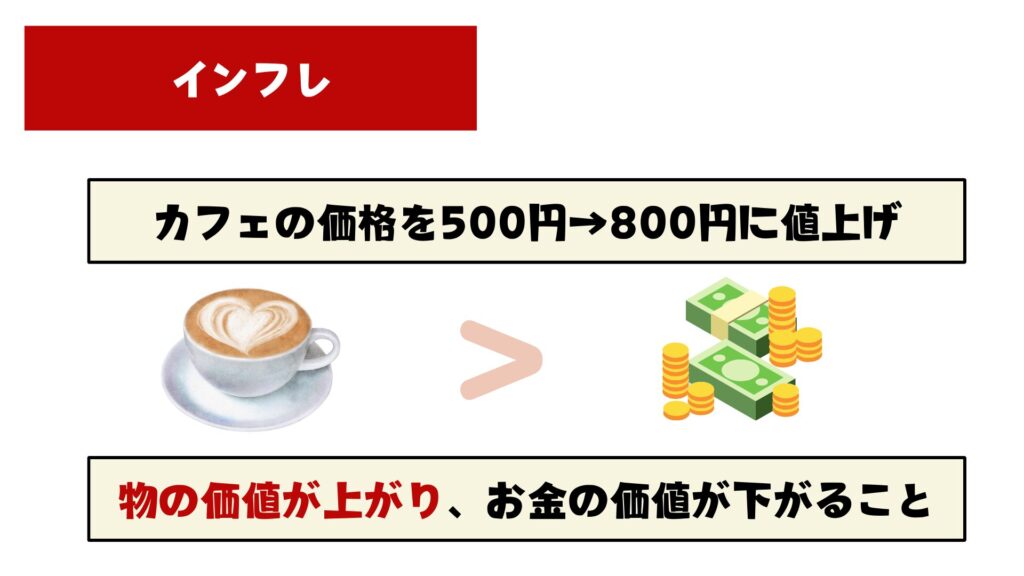

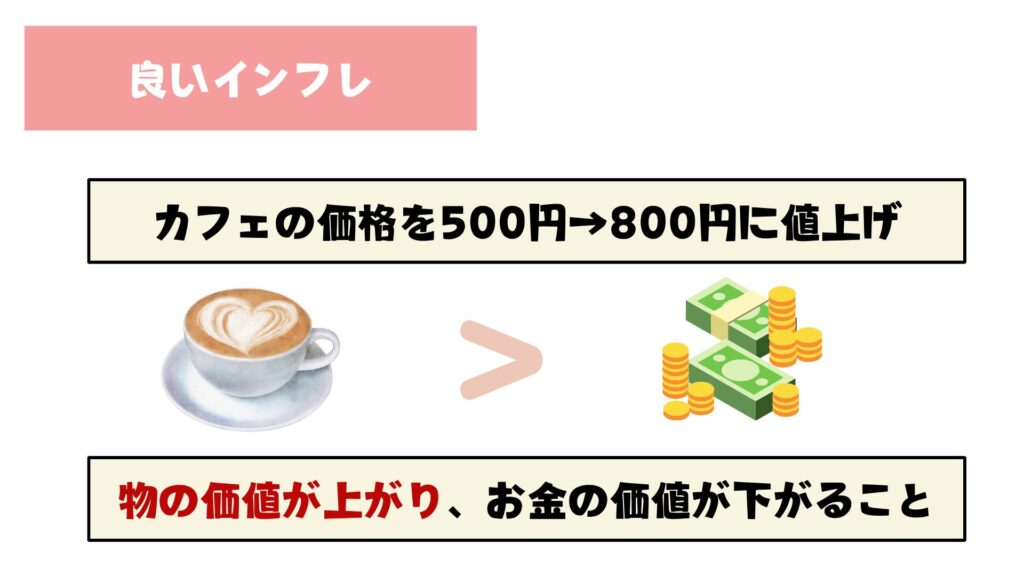

一般的にインフレを説明するときには、このような図になります。

ものの価値が上がることで相対的にお金の価値が下がるということは、大前提で経済が循環しているということです。

つまり、みんな経済的に安定してお金に余裕がある状態です。

みんなが貧しければ、ものの価値が上がりインフレになっても買えないので、インフレでもお金の価値は下がらないのです。

なので、この図をインフレだと言われると途端に意味がわからなくなります。

このように、「良いインフレ」「悪いインフレ」とわけるとわかりやすくなります。

悪いインフレは、経済停滞しているのに、ものの値段が上昇している状態を指します。

近年は30年間賃金変わらないのに物価は上昇しているので、悪いインフレに当てはまるようです。

悪いインフレをスタグフレーションと呼ぶこともあります。

デフレ

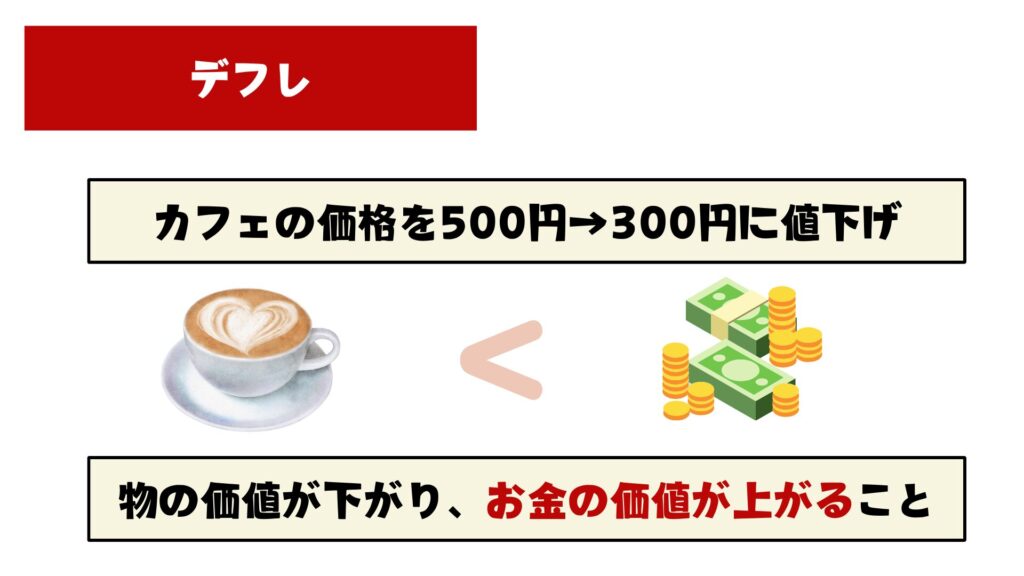

一方、デフレになるとこうなります。

デフレとは、「値下げをした事実」そのものです。

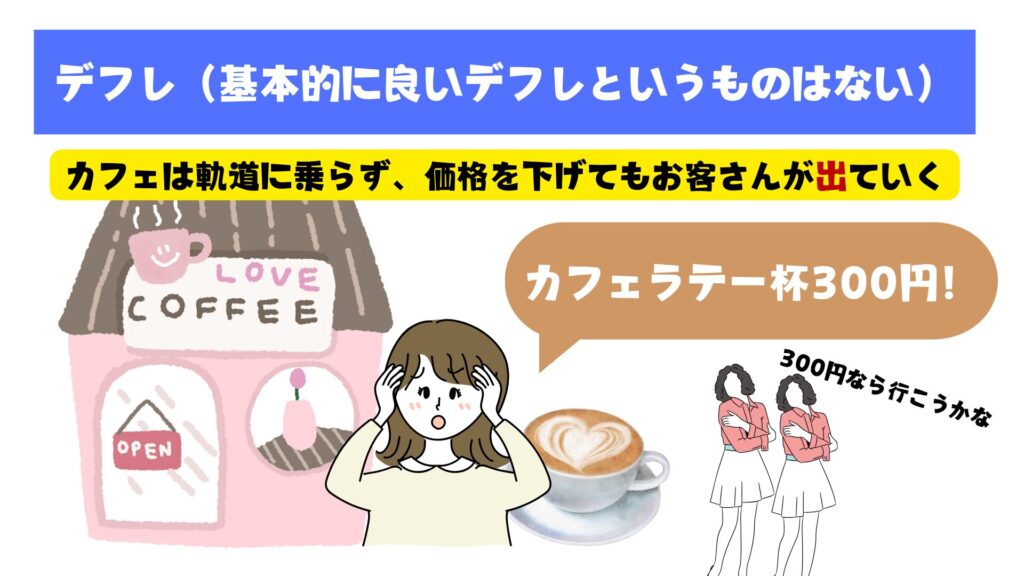

商売が軌道に乗っていたら基本的には値下げをする必要がありません。

価格を下げてもお客さんが出ていくのでデフレと覚えましょう。

デフレで良いことがあるとすれば

この「300円なら行こうかな♪」というお客さんです。

けれどこのお客さんも良いインフレだったらもっと経済的に安定して値段ではなくものの価値で選ぶようになるので、良いインフレになった方が喜ぶでしょう。

あと、デフレの時お金持ちだとインフレの時のお金持ちよりお金の価値が高いので有利です。

良いも悪いもなく、デフレはデフレ。

みんな財布の紐が固くなり、物を買わなくなる状態です。

結果的にものが売れなくなり、企業の収益が減り投資・雇用も減り、経済的な不安から収入を貯蓄に回す人が増えます。

経済が停滞する悪循環を生み出します。

理想は穏やかなインフレ

社会にとって一番いい理想の状態は、穏やかなインフレ(もちろん、良いインフレのこと)。

「インフレ」の注意点

良いインフレと悪いインフレは中身が全く違いますが、どちらも「インフレ」の一言で表現されている場合がほとんどです。

今日もニュースでインフレを取り上げていましたが、「値上げをした事実そのもの」「良いインフレ」「悪いインフレ」の3つの意味が全て「インフレ」という一つ言葉で表現されていました。

インフレの国を取り上げていましたが、今の日本のインフレは悪いインフレなので他国の良いインフレの国とごっちゃにされると、情報を受け取る側の理解度によって意味が全く違ってきます。